清泉润心,书香盈怀 | 龙泉中学学生阅读感悟分享系列(三)

浏览:5680 日期:2025-02-19

指导教师:

胡红彦,荆门市龙泉中学语文教师,长期从事语文教学工作,积累了丰富的教学经验。

曾多次获得市级、省级教学奖项,并在各类教学比赛中取得优异成绩,深受学生和家长好评。注重学生的全面发展,强调语文学习不仅要提升成绩,还要培养学生的思维能力和人文素养。

阅读介绍

史铁生不仅是一位杰出的作家,更是一位用生命写作的思想者。他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想 ,用文字为我们构筑了一个充满爱与希望的精神世界。他对生命意义的执着探寻,对苦难的坦然面对,对人性的深刻洞察,都使他的作品具有了永恒的价值,成为无数读者在人生道路上的精神指引。2010年12月31日,史铁生因突发脑溢血离世,但他的作品和精神永远活在人们心中,激励着一代又一代的读者勇敢面对生活,追寻生命的真谛。

感悟分享

淬火以炼铁,苦痛中生花

高一(19)班 陈剑锋

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程。——史铁生

被命运推至谷底深渊,他也曾悲叹过、痛苦过、绝望过。当现实的疼痛与悲惨如影随形时,地坛成了他停泊的港湾。在寂静的包围中,史铁生以顽强的意志支撑起残缺的躯体,向命运发起挑战,写就生命的华章。

他摇着轮椅,前往地坛。通过文字与精神巨人对话,汲取生命的力量。在安静宁谧的地坛,他找到了思想的栖身之所,抛却外部世界的浮华和纷扰,摆脱了世俗的羁绊与牵绕。他沉下心来,观察花开叶落、雁去蜂来,谛听自然万物的吐息,捕捉他人与自己的情绪波动,在“写作的零度”中,寻求生命的解答。

“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”吞下生命的苦楚,他将同样的心灵涟漪传递给每一位读者。

对母亲的歉疚始终是他心头难以愈合的创痕。他反复追问自己的懦弱与无知,直言内心的痛苦与悔恨,渴望用自己的遗憾去劝诫他人,不要重蹈覆辙,徒留追悔。如他所说:“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印。”在母亲去世后,她艰难的命运、坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在史铁生的印象中愈加鲜明深刻。“黄色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……”《秋天的怀念》让无数人含泪拥抱久久忽视的亲情。真诚的作品从不缺少震撼人心的力量,坦诚的心灵也从不畏惧荆棘密布的远方。

病痛对他施以侵扰、折磨,他则以自己独有的态度消解一切辛酸与苦楚,用文字告诉读者生命的真谛:“生命的意义就在于你能创造过程的美好与精彩,生命的价值就在于你能镇静而又激动地欣赏这过程的美丽与悲壮。”无法延长生命的长度,于是他选择了把握生命的宽度。他在苦难中徘徊,在迷茫中逡巡,最终寻到了人生的支点与去处——写作。生死抉择撕扯了他,也熔炼了他。三次与死亡擦肩而过,史铁生才对生命的意义有了更深的体悟。他在《命若琴弦》中写道:“人的命就像这琴弦,拉紧了才能弹好,弹好了就够了。”而拉紧琴弦的,正是死亡早已为我们设计好的倒计时。“向死而生”由此成为一种回归本心、追求精神境界的坚韧姿态。

每个人都无法预知意外何时来临。面对困难,有人自怨自艾、一蹶不振,在消沉中庸庸度日。“世界以痛吻我,我却报之以歌。”史铁生用他残缺而又丰满的一生,完美地诠释了这句充满力量的诗,告诉读者:“困境不会将我们的精神扭曲,病痛不会将勃发的生命打倒。”他擦干眼泪,在地坛、在纸页之间审视过往,把生命的苦果酿成一杯醇厚的酒。“命运的局限尽可永在,不屈的挑战却不可须臾或缺。”的确,世间总有苦难,但接踵而来的病痛打击没有让他缴械投降,而是以笔为武器,对抗生命的无常与不公,用自己的生命思索照亮晦暗的道路。在精神的荒原,他驰骋如风;在生死的峭壁,他轻盈如云。同为人生旅人,你我当以他为标榜,在困厄中坚守那份原初的生命力量,以执着和坚毅对抗命运跌宕,让人生这束转瞬即逝的烟火恣意盛放。

地坛与爱像两条腿,撑起了史铁生残疾的躯体。他是太阳神,不仅为自己燃起希望,也照亮无数人前行的道路;他是草,烧不尽,吹又生,生不息,信不灭;他始于铁而生,是会害怕、会悔恨,敢于追求爱情、敢于对抗命运的史铁生。天意终究难参,生命诚有缺憾,将平生霜雪煮酒煎茶,过往苦乐皆当笑看,于苦痛创口发芽生花,前路坎坷亦重焕光彩。

钟鼎山林,宠辱休惊

高一(19)班 左玉清

面对人生中最不必的事情便是害怕,害怕困难,害怕灾难;害怕自己虚度了今日,又害怕自己浪费了明日。其实,何必如此多顾虑,担心与害怕呢?就像史铁生曾这样激励自己,面对死亡:"上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。"是的,我想人生之途一定是在一辆列车上,我们踏入它,是因为我们手中攥着车票,车中有人呼喊我们的名字,而车外有人推搡挤着我们进入,车是朝前开的,去向哪,是由路上的铁轨决定的。会在哪个车站停留,会忽略哪个站台,有谁会在下一站上车,又有谁会在下一站离开,其实这本就是一个既定的事实罢了,匆匆来,匆匆去,只是因为它该来,它该去。想过这些,我们的担心不由得生出些许可笑来,这就好像在担心,今天的我是我,而明日的我就不是我;就好像在担心今天的太阳升起了,而明天的太阳爆炸了。

那么我们应该如何面对既定呢?因为失败,灾难,甚至死亡,是必然,就着急开着车超速奔向它?亦或是抱着电线杆被人生拉硬扯不肯就范?我想,两者都不可取,我想,世界也不会同意这两者。你忘了吗?我们每个人都在列车上。所以它不会为你加速,更不会为你停下。我们大可以静坐窗边,翻翻闲书,欣赏窗外,把每一天当作一个节日般去度过。我许愿你每日的早起都有明媚的阳光;我许愿你每一晚夜路都有明月作伴。倘若没有,那我希望下雨天可以如你所愿贪睡做个好梦;没有月亮的夜晚,星星会唱着摇篮曲哄你入眠。要像一个痴情的恋人那样去爱余下的每一天,像一个忘死的梦者那样去爱,视他人之疑目如盏盏鬼火,大胆去走你的夜路。

人生到处知何似

高一(19)班 张子玥

地坛的红墙在岁月的侵蚀下斑驳,北海的菊花在风中零落,合欢树影在地上摇曳,太阳日夜升起,降落于西山。

史铁生的车辙遍步整个园中.他曾坐那儿思考人活着的意义。他思考命运对他开的这个天大的玩笑。20岁,正是意气风发,挥斥方遒的年纪,却只得整日坐在轮椅上,看见鸟在天上起伏,小孩从窗前跑过。他痛恨,痛恨不公的命运将他钉在轮椅上,让他成为一个"废人",他在命运铺天盖地的,狂暴的,汹涌的风雨前曾想放弃,让他自己溺死在洪流之中。让他决定挺立在风雨中坚强不屈的,是那个寂寞的园子,和那没见的菊花。

在史铁生患病期间,他在地坛中寻找心灵的慰籍。十几年间,他看见许许多多的人,每一个人都有自己的幸与不幸。就命远而言,休论公道,若世界所有人都一样完美,那么这个世界会十分单调。因为这个园子,他感恩他的命运,让他能够有时间闲下来,思考人生,细听四季的声音,再将所思所想写下来,写下来的东西造就了他。

“我常认为是丑女造就了美人,我常以为是愚氓举出了智者,我常以为是懦夫衬照了英雄,我常以为是众生度化了佛祖。”是的,一切不幸突出了幸运,而幸运突出了更幸运,人生所谓幸与不幸,只是两种不同境遇的比较罢了。正是因为不幸瘫疾,而有了乐观的心态,正是因为有了乐观的心态,才能在被苦难推至悬崖边缘时,坐下来,欣赏流岚雾霭,唱支歌。

浮生暂寄梦中梦,世事如闻风星风。面对命运的风浪,我们应迎难而上,这不由得让我想起另一个人。

他在被贬的路上远越走越远,杭州、黄州、澹州,这足以将一个意气风发的人摧残、推倒。而他却高歌着“钟鼎山林都是梦,人间宠辱休惊。”“蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢。”浮云吹作漫天大雪,不过纷纷尔尔一场,世味煮成香茶,也就清清淡淡一杯。他在岭南日啖荔枝三百颗,万里归来颜愈少。他只是微微一笑,笑时犹带岭梅香。他说不辞长做岭南人,那试问岭南如何,却道此心安处是吾乡。

世间大梦一场,人生几度秋凉。他们让我想起一段话:“命运对勇士低语:‘你无法抵御风暴。’勇士低声回应:‘我就是风暴。’”是的,他们是勇士,也是世间一场对命对抗的风暴。他们何其不幸,一个一生被钉在轮椅上,一个再也回不到京城;他们又何其幸运,一个手持笔墨探寻生命的意义,一个走过半壁江山,写就天机云锦。他们唤起的满天明月,足以照世人万代风雪。

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥,没有谁的生活会一直完美,但无论什么时候都要看向前方,满怀希望就会所向披靡。

以乐观之足,行人生之路

高一(19)班 陈虹旭

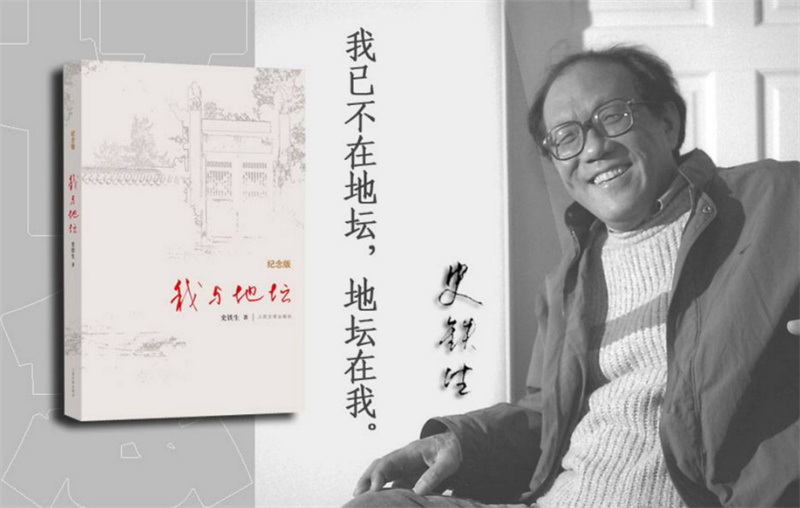

或许,铺满地坛的落叶已换了一批又一批;或许,曾经的车辙印已没有了痕迹。但史铁生的灵魂已留在了地坛,印在我的心中。

读过不少关于苦难的书。无论是《老人与海》中个体的苦难,还是《百年孤独》中家庭的苦难,亦或是整个拜占庭帝国的兴衰苦难史。它们,竟使我初读《我与地坛》这种缭绕着淡淡苦难的作品没有太多感受。可再读,这淡淡的苦难竟越聚越多,直冲内心,深刻而隽永。史铁生的笔墨是这样的,如暴风雨来临前的宁静,如平静海面下的暗涌,如一扇普通门背后的大千世界。

了解他的人都知道,史铁生在21岁时因病导致双腿瘫痪,人生刚步入顶峰便被击入谷底。他丧失了人最基本的能力,也几乎丧失所有的希望。极致的悲,莫过于此。于是,平凡的人选择当命运的奴隶,超凡的人会握命运于手中。史铁生这位文坛巨匠,注定会成为命运的主人。他的母亲为他命运的蜕变奉献了一切。

无论是《我与地坛》中:"多年来我头一次意识到,这园中不单是处处有我的车辙,有过我车辙的地方也都有母亲的脚印"还是《合欢树》中:"对于'跑'和'踩'一类的字眼儿,她比我还敏感。"史铁生的母亲以最敏感的心、最清澈的爱、最坚定的志,支撑起自己的内心,也支撑了儿子的一片天,一个未来。昏迷前最后的呢喃敲醒了儿子的内心,他从一个狠命捶打两条可恨的腿,嘴里说着活着有什么劲的抑郁的人,变成了坐在悬崖边看流岚雾霭,唱云淡风轻的开朗的人。从此的他变得一发不可收拾,《我与地坛》, 《病隙碎笔》……一颗颗明星闪耀于中国文坛之上。可他取得如此成就的原因是什么?如果他没有跨过心结,没有置之死地而后生,那么他只会如凡人般悄无声息的离去。可他做到了,靠的是什么?积极的人生态度。

他在地坛中见过了太多事,无论是一对中年夫妇在地坛里走过十几年的风雨;还是一个美丽却智力缺失的女孩十几年的悲歌;亦或是他的朋友跑过的十几年的遗憾。这些或许都让史铁生明白了:人生就是一次出游,生就是沿路看春花秋月,感夏炎冬寒,而死是一件不必急于求成的事,是一个必然会降临的节日。他知道,每个人最终都会这样,自己只是会比别人更早迎接它。他愿意向死而生,所以面对命运他喊出“休论公道”。他愿意在归途中饱览更多美景,更愿意在死处望着生命开出一树繁花。如此,便无悔无憾了。

地坛中早已没有那辆轮椅,但他在我心中留下永恒的背影。迎着风,望着夕阳西下,他可能不知道,一片叶轻轻落在他的身上,这画面唯美,宁静。或许,他给我的感觉一直是这样:清风徐来,水波不兴。

我好像明白了,哪怕最不幸的人生也会有阳光明媚的时光,也会在沙砾石缝中长出小小的幸福之花。我愿以乐观,自信,助它生根发芽。

坐在悬崖边看雾霭

高一(19)班 王曼琪

暗无天日的地底隧道中,上帝给众生开辟出独属个人的只进不退的路,求生者提灯摸索,向着一抹光亮悄然前行,一位恣意的青年豁然开朗,抬眸却是万丈悬崖。

这位青年便是中国现代著名作家史铁生,风华正茂的年纪双腿瘫痪,母亲的去世,失恋的打击,尿毒症的恶化,一双双愚弄的巨掌将他推向怪石嶙峋的悬崖,他迷茫着靠近,却有无数温暖的怀抱拦下他,他轻坐于地,看远山雾霭,低吟挽歌。

曾有学者吊史铁生时,评价其为"铁一样的生命",可钢的锻造也是一次次锤炼所得。

在读《我与地坛》时,我不知多少次被他的文字所震撼,亦不知多少次,为他的坚强而流泪。“在人口密集的城市,有这样一个宁静的去处,像是上天的苦心安排。”一人一地,一点幽寂,史铁生坐在轮椅上,待于此处,一坐便是数十年光阴。青年成长为中年,人来人往,陪伴史铁生的,总是这一方小小的地坛。于此,他见过了形形色色的人和事,参透了生与死,领悟了人世间的各种情。这时,地坛便是他最好的旧友,最亲密的聆听者。

若说地坛陪伴史铁生,那该说母亲注视史铁生。文中的字字句句,无不是他痛彻心扉的悔恨与歉意,“兼着痛苦惊恐与一个母亲最低限度的祈求”。每当看到“祈求”二字时,心便蓦然一疼,此刻,伟大的母爱越过了一切教义的信徒,她祷告,她恳求,为她那个患病的孩子——以最虔诚的方式。也许午夜之中,母亲也曾惊醒,继而是深深的心悸与后怕,只得于门缝之中看看深睡的儿子,惟留落寞的背影和辗转反侧的后夜,心中一遍遍为孩子祈祷着平安喜乐。

“这园中不单处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”沉浸于自己痛苦的史铁生也许不会留意背后的母亲,但当母亲离逝,一切的空寂与迷惘使浮现出来。《我与地坛》中数次提到"母亲已经不在了",是啊,母亲已经不在了,留下的只有她残疾的儿子和未成年的女儿,二者相依为命,完成着她最后的愿望﹣﹣好好活下去。“我与地坛”,但地坛之中,又何尝没有母亲,究竟是“我与地坛”还是“我与母亲”?

于深情之外,这本书也藏着无限的哲思和鼓励,坐在悬崖边看雾霭、观流云,即使俯视是粉身碎骨,万丈悬崖,可抬眸,又怎不是日出日落,远山氤氲?“上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”人生是一场藏满悲欢离合的戏剧,而死亡则是它的落幕。我总以为,离世不必伴随着眼泪,也可赋予它宏大的片尾曲与赞叹声。向阳而生,向死而生,无论生活中有多少波折,都期待着下一明天,下一次失败,活下去试试,带着可预约的希望和无怨无尤的心态,一切都会迎刃而解。读本文时,我的脑中久久回荡着前不久网络上流行的一句话,“我的爱人死了,我为了他而活下去,这个境界高吗?高的。”若说此话的推广,我想当是向死而生的最佳概括,体现在史铁生身上,他的母亲去世了,但为了母亲,他愿意好好活下去。他的生命在他心中,早已不是一个人的重量,而承载着母亲的希望,庇护和日日夜夜的祷告,获奖时希望母亲能够在世,赏菊时盼望母亲能从花海中披香而归。史铁生也的确好好活了下去,他享受悲伤与不完美,懂得了在不幸中高歌,使生命获得它该拥有意义,又用行动鼓舞着千千万万迷惘中的平凡人。

看到阅读资料中史铁生的照片,我不由为他感到高兴,那笑肆意,灿烂,正如起初的少年,永葆着明知故行的无畏。

风吹散,再回首

高一(18)班 陈亦衡

活着,不如意者众,年幼时,惯以泪水发泄无力,年长些,则更偏爱在傍晚时出门,看着天光趋于黯淡,看着夜幕笼下天地,看看一切都归于寂静。在弥漫的沉静光芒中看到时间,也看到自己的身影。心灵随夜色安宁,重回正轨,恍如新生。夜也算是我的地坛,当宁静的晚风拂过,不顺之事也融入夜色。而他的不幸到来时,他遇到了地坛——像是此生有幸,又仿佛命中注定。他用十几年的车辙在每一处留下足迹,但他又不是将光阴投入抱怨与弃世,在我看来,他比任何人都更加热爱生活。他记得一对夫妻,记得一位歌者,一位长跑者,记得饮酒的老人,捕鸟的汉子,相依的兄妹,而不仅仅是那一个困在轮椅上的青年。他用一切去对应寒暑四季,时间在细微处流溢,因为热爱,所以不再狭隘。无需多言,只是天黑了,夜深了。

起起落落,人生从来不是一帆风顺。起时自能凌空展翅,落时的逆行才是难能可贵。不过很遗憾,我自知不算可贵,索性省些伪造的笔墨,而专谈所思所感。“太阳每时每刻都是夕阳也都是旭日。”这不仅由地域决定,更由境遇决定。当太阳临近地平线时,无人知晓这是黄昏亦或黎明,正如立足在拐点处的岔路口。若不小心选择了黄昏,倒也不必静待夜晚散去,天上仍有月华星辉,哪怕渺茫,却也胜过虚无的等待。而他的夜是突然到来的,毫无预兆,于是最开始也就毫无光明。那三次自杀,都是明暗变替时的绝望。但当太阳留下的影子散去,他也看到了星月,又看到了一条出路。旭日落为夕阳,有人在踌躇中犹豫,渴望一夜煎熬盼来朝辉重挂天际;有人虽蹒跚仍砥砺,坚信一轮明月洒下荧光于暗中寻迹。在不知何去何从的星辉中,他的世界亮如白昼。

苦尽甘来,不妨换一重理解——尝尽苦头后再回想时,只觉甘之若饴。我虽不能大谈人生之苦好歹也能从学习生涯中挤些文字出来。进了小学怀念那幼稚园前后的无忧无虑,到了初中又惦着曾经放学后的闲暇玩乐,如今坐在高中的教室,天天挂在嘴边诟病的中考也成怀念。于我,学习无所谓苦与不苦,只是身在其中难免当局者迷。他的一生也是无所谓幸与不幸,只是两种不同境遇的比较。在可以恣意奔跑的年华里,他见够了光明;在本该恣意奔跑的年华里,他被命运按在轮椅上。苦难被时间洗刷为过往,阴翳散去又是金碧辉煌。他怨过母亲多事,多年后,当一切步入正轨,他又想起那棵合欢树,想到那与车辙交织错落的足迹,想起那一声声归家的祈盼与希冀。或许,人生中总会有一束光,在坎坷之后映出光辉,年少时畅谈轰轰烈烈的理想,行过走过,方知最美寻常烟火。

寂静的光辉平铺,飞尘扬起隐约了足迹,只有那一两人影,相约,相行。

鄂公网安备42080002000111号

鄂公网安备42080002000111号